gracias

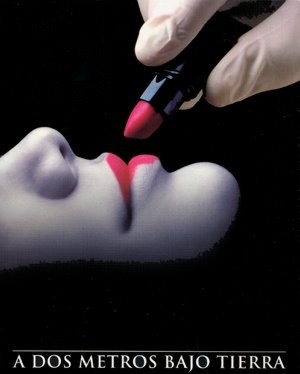

Esta mañana he tenido una breve charla con mi cuerpo. Antes de permitirme que me levantara de la cama, sin dejarme siquiera tomar ese primer café que me abre los ojos y las neuronas, me lo ha soltado de sopetón. Hoy voy a morir. Hace días que me va dando pistas al respecto, avisos a base de dolores agudos y localizados en esos órganos que se denominan vitales y que, en mi caso, están a punto de dejar de serlo. Creo que ya se ha cansado de esas misivas y hoy ha decidido ser mucho más claro: lo siento pero esta aventura común termina hoy.

Últimamente había notado un deterioro considerable en la cara de ese tipo que, cada mañana, se asoma a mi espejo y me saluda con la familiaridad de quien te conoce bien. No me he atrevido a decirle nada, pero él tampoco ha mencionado el asunto.

He desayunado un café bien cargado, tostadas con aceite y pan fresco con mantequilla y mermelada. Ya no tengo por qué preocuparme de las calorías, el colesterol, los triglicéridos o las transaminasas. Hoy puedo permitírmelo todo, incluso me he fumado un cigarrillo sin filtro, que son los que más daño hacen. Ya da igual.

Ahora, sentado en la mesa del escritorio, en la que han nacido la mayoría de mis criaturas —esas obras a las que he dedicado mi tiempo y mi amor, mi empeño y mi ilusión— aprovecho las últimas fuerzas que me ha concedido este cuerpo para despedirme de quienes fueron, son y serán por siempre mis amigos, mis amantes y, por qué no, mis enemigos. A estos últimos no les dedicaré más tiempo del imprescindible; lo justo para reconocerles el mérito de haberme tenido presente, aunque sólo haya sido para criticarme o traicionarme, o quizá para clavar alfileres sobre algún muñeco de vudú casero vestido con mi ropa. A partir de aquí, todo queda olvidado y perdonado. No tengo tiempo ni fuerzas para odiar a nadie.

A los amigos os debo en gran parte lo que soy. Habéis conseguido que mi existencia se llenara de alegrías y de tristezas compartidas, de momentos inolvidables en lo bueno y en lo malo, pero tanto unos como otros han sido los hilos que me han mantenido unido a la vida, a esta vida que se me escapa y de la que me está costando tanto despedirme. Todos merecíais más de lo que os he dado, mejor trato, más consideración, menos reproches, y sin embargo, os habéis volcado conmigo y vuestro apoyo ha supuesto para mí la fuerza que tantas veces me ha fallado.

A vosotras, mis amantes y pacientes compañeras, las de mi juventud, mi madurez y mi ocaso, debo y quiero manifestaros mi admiración y mi eterno agradecimiento. Vuestro calor ha sido siempre el bálsamo que todo lo cura, el ungüento que cicatriza puñaladas y recompone el alma quebrada, vuestros cuerpos han cobijado al mío y me han dado la vitalidad y la alegría para seguir luchando. Habéis sido para mí el mejor de los regalos, inmerecido quizá pero disfrutado segundo a segundo. A todas os he amado y de todas conservo el mejor de los recuerdos.

A ti, Julián, amigo desde la infancia y representante legal de este viejo, compañero en las diez mil batallas a las que he querido y podido apuntarme, te encargo la penosa tarea de organizar mis cosas a partir de mañana. Con mi cuerpo —ya lo hemos hablado tantas veces— haz lo que acordamos en el testamento: si algo es aprovechable, cosa que dudo, que la ciencia se haga cargo; si no, me incineráis y fin de la historia. En cuanto a mis bienes, tal como también figura por escrito, tú sabrás mejor que nadie cómo administrarlos y a quién dedicar cada cosa. Has estado conmigo desde antes de lo que recuerdo y doy gracias cada día por haber tenido la suerte de contar con un amigo como tú.

Imagino que los creyentes afrontan este momento con una mezcla de miedo y esperanza, de dolor por los que se quedan y de alegría por el paraíso al que se dirigen, en el que encontrarán sin duda a quienes se fueron antes que ellos. A mí el agnosticismo me ha evitado cualquier tipo de duda. No tengo miedo porque no espero encontrar nada, ni malo ni peor, al final de ese famoso túnel en el que estoy a punto de entrar. Tan sólo soy lo que he sido, lo que he hecho y la obra que lego; la huella que en los demás haya dejado hablará en mi nombre a partir de mañana. Hoy, desde esta casa en la que tanto y con tantos he vivido, sólo puedo decir una cosa: gracias.

Últimamente había notado un deterioro considerable en la cara de ese tipo que, cada mañana, se asoma a mi espejo y me saluda con la familiaridad de quien te conoce bien. No me he atrevido a decirle nada, pero él tampoco ha mencionado el asunto.

He desayunado un café bien cargado, tostadas con aceite y pan fresco con mantequilla y mermelada. Ya no tengo por qué preocuparme de las calorías, el colesterol, los triglicéridos o las transaminasas. Hoy puedo permitírmelo todo, incluso me he fumado un cigarrillo sin filtro, que son los que más daño hacen. Ya da igual.

Ahora, sentado en la mesa del escritorio, en la que han nacido la mayoría de mis criaturas —esas obras a las que he dedicado mi tiempo y mi amor, mi empeño y mi ilusión— aprovecho las últimas fuerzas que me ha concedido este cuerpo para despedirme de quienes fueron, son y serán por siempre mis amigos, mis amantes y, por qué no, mis enemigos. A estos últimos no les dedicaré más tiempo del imprescindible; lo justo para reconocerles el mérito de haberme tenido presente, aunque sólo haya sido para criticarme o traicionarme, o quizá para clavar alfileres sobre algún muñeco de vudú casero vestido con mi ropa. A partir de aquí, todo queda olvidado y perdonado. No tengo tiempo ni fuerzas para odiar a nadie.

A los amigos os debo en gran parte lo que soy. Habéis conseguido que mi existencia se llenara de alegrías y de tristezas compartidas, de momentos inolvidables en lo bueno y en lo malo, pero tanto unos como otros han sido los hilos que me han mantenido unido a la vida, a esta vida que se me escapa y de la que me está costando tanto despedirme. Todos merecíais más de lo que os he dado, mejor trato, más consideración, menos reproches, y sin embargo, os habéis volcado conmigo y vuestro apoyo ha supuesto para mí la fuerza que tantas veces me ha fallado.

A vosotras, mis amantes y pacientes compañeras, las de mi juventud, mi madurez y mi ocaso, debo y quiero manifestaros mi admiración y mi eterno agradecimiento. Vuestro calor ha sido siempre el bálsamo que todo lo cura, el ungüento que cicatriza puñaladas y recompone el alma quebrada, vuestros cuerpos han cobijado al mío y me han dado la vitalidad y la alegría para seguir luchando. Habéis sido para mí el mejor de los regalos, inmerecido quizá pero disfrutado segundo a segundo. A todas os he amado y de todas conservo el mejor de los recuerdos.

A ti, Julián, amigo desde la infancia y representante legal de este viejo, compañero en las diez mil batallas a las que he querido y podido apuntarme, te encargo la penosa tarea de organizar mis cosas a partir de mañana. Con mi cuerpo —ya lo hemos hablado tantas veces— haz lo que acordamos en el testamento: si algo es aprovechable, cosa que dudo, que la ciencia se haga cargo; si no, me incineráis y fin de la historia. En cuanto a mis bienes, tal como también figura por escrito, tú sabrás mejor que nadie cómo administrarlos y a quién dedicar cada cosa. Has estado conmigo desde antes de lo que recuerdo y doy gracias cada día por haber tenido la suerte de contar con un amigo como tú.

Imagino que los creyentes afrontan este momento con una mezcla de miedo y esperanza, de dolor por los que se quedan y de alegría por el paraíso al que se dirigen, en el que encontrarán sin duda a quienes se fueron antes que ellos. A mí el agnosticismo me ha evitado cualquier tipo de duda. No tengo miedo porque no espero encontrar nada, ni malo ni peor, al final de ese famoso túnel en el que estoy a punto de entrar. Tan sólo soy lo que he sido, lo que he hecho y la obra que lego; la huella que en los demás haya dejado hablará en mi nombre a partir de mañana. Hoy, desde esta casa en la que tanto y con tantos he vivido, sólo puedo decir una cosa: gracias.