15 de diciembre de 2006

12 de diciembre de 2006

mi mano

Ahora, mi mano pasea sin rumbo por la casa, arrastrando al resto del cuerpo en un viaje no programado, en un circuito sin destino que siempre repite parada en el mueble bar, donde, a veces, se apoya junto a tu copa, esperando que esa voz tan familiar le pida, una vez más, dos cubitos de hielo y un masaje cervical.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

11:28 p. m.

3

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Conil

3 de diciembre de 2006

motivos

A veces, durante mis largos paseos por Madrid, practico un juego sencillo pero difícil de mantener: se trata de intentar tomar conciencia del acto de caminar, de identificar la orden enviada desde el cerebro a una pierna para que se encoja, avance, vuelva a estirarse y apoye el pie sobre una superficie estable y seca. Cada paso requiere un trabajo de identificación de voluntades bastante complicado, seguido de otro igual de complejo y, sin tiempo para analizarlo, otros mil pasos siguen al primero de forma automática. Nunca logro mantener la concentración más de diez o quince metros, porque el cerebro reclama su ancho de banda para dedicarlo a otras necesidades más urgentes. Pues bien, una de esas necesidades es la de hablar solo. Lo hago continuamente, casi de forma obsesiva, como intento de huída de una soledad autoimpuesta que disfruto y sufro a partes iguales. La disfruto porque me permite compartir ideas, visiones y análisis de la realidad con quien mejor me conoce, sin ingerencia de terceras personas ni conversaciones no deseadas. La sufro porque el ser humano es, por naturaleza, sociable, salvo excepciones patológicas como la mía.

Esos cerca de cuarenta años de charlas interminables, casi habían ocupado por completo mi disco duro cerebral, ese en el que falsamente creemos que nunca se agota el espacio. El mío estaba tan lleno que no he tenido más remedio que empezar a sacar información, a liberar neuronas para hacer hueco a futuras introspecciones, a separar trigo y paja para seguir cosechando ideas y almacenando información perecedera.

El trabajo de volcado de memoria comenzó en agosto de este año, con mi portátil recién comprado y una moderna cámara web, que registraba copias de seguridad en formato avi. Cada día, después de desayunar, grababa sesenta o setenta segundos de una especie de diario hablado, en el que repasaba brevemente las anécdotas y reflexiones del día anterior, junto con deseos y previsiones para el que estaba comenzando. La idea me gustó, y me lancé a compartirla con algunos amigos, un grupo reducido a los que fui mostrando, de uno en uno, la primera página de este diario virtual. La iniciativa tuvo tanto éxito que se convirtió en cita obligada de las sobremesas estivales, y me llevó a tomar esta tarea como costumbre y a perfeccionarla día a día. En una semana ya estaba recitando poemas de Ángel González, organizando tertulias literarias y, sin darme cuenta, grabando mi primer texto: escala de grises. A éste le siguieron otros dos, y a esos dos otros cuatro, hasta que comprendí que necesitaba ayuda para expresar con corrección la catarata de ideas que me surgía diariamente. Fue entonces cuando me hablaron de la Escuela…

El resto ya lo conocéis: los trabajos semanales, los microcuentos de la Cadena Ser, algún que otro concurso, el blog y la necesidad diaria de sentarme a escribir. Sólo han pasado cuatro meses desde el primer volcado de memoria, desde que decidí compartir esas conversaciones privadas y me convertí en aprendiz de escritor. No tengo, por tanto, motivaciones arrastradas desde la infancia, recuerdos de mis deseos de escribir ni una larga historia con la que razonar esta pasión. Sólo sé que a veces, mientras escribo, practico un juego sencillo pero difícil de mantener: intento tomar conciencia del acto de escribir.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

1:03 p. m.

3

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

29 de noviembre de 2006

mi amiga

Aunque mis padres no puedan verla, Laura es la mejor amiga que tengo. Marisa y las demás tampoco la ven, pero a nosotras nos da igual. Lo hacemos todo juntas y no nos importa que algunos idiotas se rían y digan que estoy loca. Mamá le ha dicho a la abuela que es normal, que muchos niños tienen amigos imaginarios, que es una fase del crecimiento, o algo así. Pero la abuela está muy triste y dice que hay que ser canalla para comerciar con la salud de tu hija. Yo no lo entiendo muy bien, pero me da pena que discutan por mi culpa, por mi amiga imaginaria.

Pero Laura no es imaginaria. Cuando desperté después de la operación ella ya estaba allí. Ocupaba la cama de al lado, en esa habitación tan blanca en la que pasamos casi dos semanas. Desde entonces siempre ha estado conmigo y no nos separamos ni un minuto. Ni siquiera cuando vamos a la clínica para la revisión semanal. Mientras me conectan todos esos cables en la cabeza, ella se sienta enfrente y me cuenta cosas para entretenerme.

Papá ya no tiene que ir a trabajar al taller, ni se le quedan las uñas negras de grasa. Con el dinero que le dieron los médicos, se ha jubilado y pasa todo el día con nosotras en el chalé. Laura dice que han sido muchos millones, pero que no debo culparle por ello, porque gracias a ese contrato nos hemos conicido. Mamá ha dejado de limpiar en casa de doña Dolores. Desde que nos mudamos aquí, todos los días viene una chica mulata y lo limpia todo, nos hace la comida y plancha la ropa nueva. A mí no me gusta mucho ir de tiendas, pero mamá dice que debemos estar siempre muy bien arregladas, como esas amigas nuevas con las que merienda cada tarde en el club.

La doctora Villanueva es la única puede ver a Laura. Cuando se pone ese casco tan raro y lo conecta con mis cables, las tres charlamos y jugamos a un montón de cosas: nos movemos a la vez, decimos las mismas frases sin equivocarnos, incluso podemos adivinar lo que ha escrito la otra sin necesidad de verlo. Por eso no me importa ir cada semana a la clínica. Hoy va a venir a casa con su marido, que también es médico y fue quien me operó en la cabeza. Dicen que si todo va bien, en unos meses podré volver al colegio y sacaré mejores notas que antes.

Ahora ya no necesito estudiar, porque Laura sabe cualquier cosa que le pregunte: los nombres de los ríos, las capitales de todos los países, las divisiones con cinco cifras… y sabe hablar un montón de idiomas.

A veces, cuando cree que estamos dormidas, mamá se acerca a mi cama, me da un beso junto al implante y me dice, muy bajito, que la perdone.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

8:41 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

24 de noviembre de 2006

la bruja

Desde muy pequeña, siempre la habían asustado con el cuento de la bruja de la casa grande, pero no quedaban más sitios donde pedir, y su cesta seguía vacía. Se armó de valor, volvió sobre sus pasos y llamó suavemente con los nudillos. Cuando la puerta se abrió, su madrastra le acarició cariñosamente la cara y le dijo: vamos, Lucía, no querrás llegar tarde el primer día de colegio.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

6:43 p. m.

4

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Microcuento

21 de noviembre de 2006

la presa (capítulo 1)

El Ministerio de Fomento es un edificio de granito escurialense, recio, sobrio y frío, idéntico a los otros cinco bloques ministeriales que lo rodean, formando un recinto administrativo de columnas y soportales que enclaustran un patio desproporcionado, digno del mayor desfile militar de la época franquista en la que se construyó. Por aquel entonces se denominó Ministerio de Obras Públicas, y su misión inicial consistió en sembrar este país de carreteras y pantanos, cuyas inauguraciones quedaron plasmadas en blanco y negro, para gloria de algunos y vergüenza de bastantes más, principalmente los familiares de los presos que trabajaron en esas construcciones, muchos de los cuales perdieron la vida en nombre de la prosperidad nacional.

En una de esas obras comenzó su andadura profesional Mariano Peláez Cantalapiedra, oficial administrativo con categoría veinticuatro, seis sexenios, un trienio y treinta y ocho años de antigüedad laboral, que le facultan para ocupar uno de los pequeños despachos individuales de la sección octava, la encargada de administrar los planos de las primeras presas que se construyeron en España.

El despacho donde se oculta Peláez no tiene más de cinco metros cuadrados, pero a él no parece importarle; tampoco parece que le preocupe carecer de ventana, de secretaria e incluso de ordenador. Nada de eso le hace falta para desempeñar una misión que quedó obsoleta hace décadas, pero que él desempeña con la misma dedicación y entrega del primer día: ninguna.

Su trabajo consistía inicialmente en revisar, centímetro a centímetro, todos y cada uno de los miles de planos utilizados en las distintas presas que se construían, con el fin de detectar posibles errores cometidos por los ingenieros, tanto en el cálculo de las estructuras como en la correcta ortografía de topónimos y demarcaciones.

No hace falta decir que Peláez no sabía, ni sabe, una palabra de ingeniería, de cálculos, de estructuras o de hidrodinámica, lo cual le facultaba perfectamente para ocupar un puesto que jamás hizo falta, pero que nadie se atreve a eliminar, quizá porque Mariano es sobrino del primer ministro que ocupó esa cartera, allá por mil novecientos cincuenta y tantos. Desde entonces es como si nadie se hubiera planteado ni por asomo la posibilidad de asignar a Peláez a otro puesto, en el que no sabría qué hacer y para el que no está, de ninguna manera, preparado.

Mariano pasa sus ocho horas reglamentarias en el pequeño despacho de la planta semisótano, donde lee tres periódicos distintos, además de completar sus correspondientes crucigramas y sudokus; revisa exactamente doce planos cada día, siguiendo un orden alfabético que comienza a primeros de enero con la presa de El Atazar y finaliza poco antes de Navidad, con la revisión exhaustiva de los noventa y seis correspondientes a la pequeña presa de Zorita. Conoce perfectamente cada uno de los canales, conductos, aliviaderos y escaleras de todas las presas españolas construidas antes de la llegada de la democracia. Si su fobia social se lo permitiera, podría presumir ante compañeros y amigos de sus detallados conocimientos, e incluso ganaría cualquier concurso televisivo de carácter cultural en el que el tema fuera la ingeniería civil.

Pero Mariano jamás habla voluntariamente con nadie. Cualquier estudiante de primer curso de sicología podría diagnosticarle con sólo observar su comportamiento diario en el ministerio. Nunca saluda a sus compañeros de pasillo, aunque tenga que apartarse a su paso por culpa de la estrechez del mismo. Lleva cerca de treinta años en ese edificio y nadie ha escuchado su voz, o al menos nadie lo recuerda, por lo que corre el rumor de que es sordo, mudo e incluso algo retrasado. Él lo sabe y no hace nada por desmentirlo. Le gusta ser un tullido social.

El primer lunes del mes de mayo, a las ocho y cincuenta minutos de la mañana, una furgoneta oficial, con cristales tintados, conducida por un individuo de traje negro al que acompañaban otros dos, idénticamente vestidos, entró en el enorme patio de la sede ministerial y se detuvo delante de la puerta de la sección octava, la que conduce al estrecho pasillo en el que Peláez pasa sus ocho horas reglamentarias.

No todos los días se ve a tres armarios trajeados pasearse por ese subterráneo, por lo que la novedad alteró a media docena de funcionarios que salieron de sus despachos como conejos que abandonan las madrigueras.

Cuando entraron sin llamar en el cubil de Mariano, el corro de curiosos —la fila india, en realidad— había aumentado y cuchicheaba sin pudor sobre historias inverosímiles recién inventadas; se oyó decir que podía ser un terrorista encargado de colocar una bomba en el ministerio, que quizá había matado a su esposa y la había descuartizado antes de echársela a los cerdos, que podía tratarse de un espía que filtraba información a las embajadas cercanas, y no sé cuántas fantasías más, en el escaso cuarto de hora que tardaron en salir. Cuando la expectación empezaba a desbordar el reducido espacio que separaba el despacho dieciséis de la puerta de salida, uno de los tipos de negro abrió de golpe la puerta y solicitó, en un perfecto castellano, que se fueran todos a tomar por culo y despejaran el pasillo. Peláez, con un gorila delante y otro detrás, recorrió el camino a ritmo de legionario y se vio, casi sin enterarse, dentro de la furgoneta de cristales ahumados camino de la primera aventura de su vida, aunque fuera muy a su pesar.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

8:13 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

15 de noviembre de 2006

claro que te quiero

Hoy me he levantado de muy buen humor; no me duele nada, el café no se ha atrevido a hervir, las tostadas han saltado en el momento justo y en la calle luce un sol de los que invitan a comerse el mundo.

Hoy voy a verla.

Hace casi un año que discutimos por última vez; más de trescientos días sin decirle que la quiero, sin escuchar sus reproches, sus críticas a media voz y sin sentir en la nuca esa mirada que me erizaba el pelo del cogote. Hoy por fin me atrevo a plantarme frente a ella sin que las lágrimas arruinen la frase que he estado semanas preparando: ¿qué tal estás?

El trayecto emocional de estos últimos meses se ha parecido bastante a una montaña rusa, pero sin arneses ni barandillas a las que agarrarse. Al principio todo era una cuesta abajo a la que no se veía el final, una caída en picado por la ladera de un barranco infinito. Después empezaron a aparecer pequeños repechos que aliviaban temporalmente la brusquedad del descenso, pero no eran más que breves descansos en un largo periodo de fatiga física y mental. Con el paso de los meses, esas etapas de recuperación se fueron prolongando y de vez en cuando se solapaban, dando lugar a los primeros momentos de paz interior después de una etapa tan tormentosa.

Hoy ya se ha invertido el sentido de la marcha y la vía pica hacia arriba de forma suave y continua, en un ascenso leve que me hace despertarme cada día con ganas de vivir y de decirle al mundo que ya estoy bien, que vuelvo a tener las riendas de mi vida, que ya no me atormenta su ausencia.

Hemos quedado a comer en un restaurante nuevo que han abierto cerca de su apartamento. Es una de esas concesiones que se pueden hacer a estas alturas, cuando la seguridad en uno mismo te permite acercarte hasta la que fue tu casa, sin que los recuerdos te hagan dar un rodeo kilométrico para evitar sensaciones, olores y visiones que, hace unos meses, me habrían sumido en una tristeza tan honda como sin sentido.

Espero que los nervios me permitan expresarme con claridad, contar lo que siento y cómo lo siento, sin dejarme llevar por la emoción de volver a verla, de sentir su presencia y quizá, por qué no, su olor o su tacto.

Aquella última discusión, en la que negó tantas veces que yo la quería, en la que logró sacarme de quicio con sus juegos dialécticos y su no querer entender, o querer no entender, o ni querer ni entender, fue la última vez que la tuve a mi lado, aunque en realidad estábamos ya a miles de kilómetros de distancia.

Ahora, por fin, puedo enfrentarme a su presencia y salir airoso del envite, tranquilo y sereno, vivo. Pero si me interroga, si por casualidad se le ocurre sacar de su chistera esa duda que nos separó, esa pregunta que me persigue cada noche, no voy a poder mentirle: sí, claro que te sigo queriendo, como el primer día.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

9:03 a. m.

1 huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

14 de noviembre de 2006

oberón

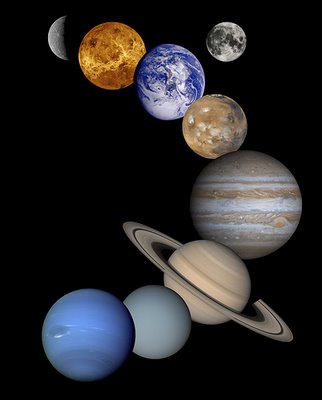

Hace más de doce años que despegamos de Cabo Cañaveral y casi siete que no recibimos ningún tipo de comunicación desde la Tierra. La idea de que somos los únicos seres vivos del sistema solar cobra fuerza a medida que nuestra excursión va tocando a su fin. Disponemos de energía y alimentos para otros siete años, tiempo más que suficiente para regresar directamente a casa, o a lo que quede de ella. Si lo que dice la teniente Johnson es cierto, la nube radiactiva habrá desaparecido cuando lleguemos, aunque dudo que alguna especie animal haya podido sobrevivir. Quizá nos enfrentemos al reto de repoblar un planeta devastado y sin vida, pero la nave puede servirnos perfectamente de refugio durante varias generaciones.

Desde primeros de noviembre, una vez aprobada por mayoría en la reunión extraordinaria, la nueva norma sobre relaciones sexuales está causando el efecto deseado. Ya se han confirmado seis embarazos y es posible que la cifra aumente hasta doce, porque todas, salvo la cabo Stevenson, lo están intentando con verdadera devoción. Las normas para evitar la endogamia nos obligan a una fidelidad absoluta e inquebrantable, de la que depende por completo la futura supervivencia de esta nueva humanidad que repoblará la Tierra.

El test de compatibilidad genética me ha emparejado de por vida con la cabo Pérez, una atractiva y joven mejicana con la que comparto camarote desde hace dos meses, y en cuyas entrañas se desarrolla, con una salud excelente, el hijo que nunca pude tener contigo.

Si a nuestro regreso todo ha sido una falsa alarma y la Tierra sigue como la dejamos, espero que hayas rehecho tu vida y que puedas perdonarme por esto.

Sinceramente tuyo, tu esposo, Jake.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

5:02 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Ciencia ficción

11 de noviembre de 2006

instinto cazador

El sueldo de oficinista de mi padre sólo nos alcanzaba para un pequeño apartamento en una urbanización antigua y lejos de casi todo, mientras que el chalet que habían alquilado los padres de Julián era una enorme construcción de dos plantas, rodeada por un jardín que terminaba en la misma arena de la playa. La casa era grande y lujosa, pero lo que a mí me fascinó desde el principio fue la piscina.

Se parecía bastante a las que había visto en algunas revistas de las que suele leer mi madre, en reportajes sobre grandes estrellas de Holliwood o millonarios árabes forrados de petrodólares. Tenía forma de riñón gigante y en uno de sus extremos contaba con una pequeña isla a la que se accedía por un puente de madera sin barandilla. En mitad de ese islote, tumbada sobre una hamaca blanca del tamaño de mi cuarto, la señora Salvatierra tomaba el sol desnuda.

Julián Salvatierra había llegado ese año al liceo de los Agustinos, después de llevar casi toda su vida saltando de colegio en colegio a medida que a su padre, militar de carrera, le iban destinando en distintas ciudades españolas y del norte de África. Al principio se sentaba solo en la última fila de pupitres, reservada habitualmente para los alumnos nuevos y para aquellos a los que nuestros directores espirituales consideraban una especie de almas descarriadas. El padre Tomás, nuestro tutor y profesor de matemáticas, decidió que Julián debía sentarse junto al alumno más popular de la clase, que por aquel entonces era yo, con el fin de integrarse rápidamente en el grupo y evitarle más retrasos escolares de los que ya acumulaba. Desde entonces nos hicimos casi inseparables.

Los planes para ese verano podían resumirse en dos palabras: ligar y ligar. La explosión de hormonas que había invadido nuestros cuerpos a medio hacer nos impedía pensar en cualquier otra cosa que no fueran chicas, chicas y chicas. Julián, que ya llevaba dos años veraneando en Torrenueva, se había encargado de preparar una lista de las discotecas a las que nos dejarían entrar, de las zonas de la playa en las que se tumbaban las amigas de su hermana y de los horarios en los que la mayoría de las veraneantes quinceañeras acudían al club náutico a perfeccionar su tenis. Todo estaba planeado casi al minuto, incluyendo direcciones de los lugares a los que debíamos acudir, nombres de los porteros de las discotecas y claves para entrar gratis en la mayoría de sitios de moda.

El día siguiente a nuestra llegada, la madre de Julián me invitó a cenar con ellos en su casa. A mis padres les pareció bien y, aunque nosotros queríamos echarnos a la calle lo antes posible, supuse que no debía rechazar la invitación. Con suerte, antes de medianoche estaríamos en la puerta de alguna discoteca.

La cena resultó mucho más incómoda de lo que había imaginado. Cada vez que la señora Salvatierra —Teresa, como ella insistía en que la llamara— me miraba, yo sólo lograba ver a esa mujer desnuda que me había recibido el día anterior desde su hamaca blanca. Acto seguido me ruborizaba y tenía que apartar la vista para tratar de aplacar al bulto rebelde que me estallaba en el pantalón. Después de cenar, mientras Julián negociaba con su padre la hora de llegada, Teresa me abordó en la cocina y me preguntó si lo había pasado bien. Mentí y ella propuso que nos diéramos todos un baño en la piscina antes de salir. Julián apareció de repente y logramos escapar de allí a tiempo para evitar esa inmersión familiar. No sabía muy bien por qué pero me sentía al mismo tiempo liberado y estafado.

Los primeros días nos limitamos a marcar el terreno, igual que había visto hacer tantas veces a los leones de esos documentales que nos ponía el padre Tomás los viernes por la tarde. Nos acerábamos con descaro a los grupos de chicas mientras reíamos torpe y escandalosamente para llamar su atención. Jugábamos a las palas tan cerca de ellas como podíamos, dejando caer la pelota con demasiada frecuencia sobre sus toallas y manteniendo una sonrisa forzada que terminaba por marcarnos las mejillas. Todo esfuerzo era poco para lograr nuestro objetivo. Éramos un tándem torpe pero perfectamente sincronizado.

El padre de Julián tuvo que volver a Madrid por asuntos de trabajo, pero insistió en que se mantuvieran los planes de la fiesta tal como se habían decidido la primera noche que cené en su casa. Podíamos invitar a tanta gente como quisiéramos y quedarnos en la piscina toda la noche, siempre que nos abstuviéramos del alcohol y de cualquier tipo de drogas. Teresa se ofreció a prepararlo todo y nosotros sólo nos dedicamos a reclutar invitados.

Faltaban tres días para el gran evento y la pareja de cazadores cerraba el círculo sobre sus presas, utilizando con descaro todas las técnicas de que disponían. Julián era más lanzado y lograba con facilidad que las chicas le rieran las gracias y aceptaran gustosas las copas a las que invitaba sin parar. En la jungla playera, el dinero y la ropa de marca eran las zarpas más afiladas con las que se podía atacar. Yo me mantenía casi siempre en la retaguardia, aprovechando la debilidad de las presas menos dotadas y recogiendo los trozos que se le caían a Julián de la boca. Mi cabeza pasaba más tiempo en la isla de Teresa que en la sabana de Julián.

Todas las mañanas me dejaba caer por el chalet antes incluso de que mi amigo despertara, ansioso por compartir con su madre un desayuno a base de huevos, beicon, zumo y tostadas. Después retrasaba todo lo posible nuestra salida hacia la playa; mientras Teresa doraba su cuerpo desnudo sobre la hamaca, yo nadaba sin parar en círculos concéntricos alrededor de la isla que tanto perturbaba mi cabeza. Julián se enfadaba siempre y terminaba por largarse, acusándome de descuidar mis obligaciones de cazador. Aquello me hacía sentir mal, pero no podía evitar el deseo de que se fuera y nos dejara solos.

La lista ya estaba casi terminada: doce chicas y siete chicos nos acompañarían en la noche más importante de mi vida. Teresa supervisó personalmente los apellidos de cada uno de los invitados, a cuyos padres conocía del club náutico y de cuya reputación no tenía ninguna duda. Julián no terminaba de decidirse entre Verónica Sánchez Andrade, un pibón rubio de dieciséis años y un metro setenta, y Mónica Gómez de la Rápita, una morena espectacular con la que se había revolcado un par de veces en la discoteca. A mí me había reservado a Jimena Gómez de Carrizosa, una andaluza muy simpática a la que yo no terminaba de verle la gracia. A Teresa tampoco le gustaba para mí. Ni esa ni ninguna.

Después del desayuno abrí los regalos de mis padres y de mis hermanas; una camiseta espantosa, unos vaqueros sin marca que jamás me pondré y el habitual poema ilustrado que las enanas llevaban días preparando. Con el último beso salí pitando para el chalet. Julián ya se había levantado y me esperaba junto a la piscina con mi segundo desayuno, el que de verdad disfrutaba cada día, aunque hoy habría de compartirlo con él, igual que a Teresa.

Los cazadores siempre madrugan para pillar a sus presas medio dormidas, para que no se percaten de su llegada e intenten huir, para que caigan dócilmente en sus garras y se entreguen a ellos sin rechistar. Pero las técnicas de caza sólo funcionan bien cuando todo el equipo hace su trabajo, y yo ese día salía a cazar en solitario.

Llegamos los primeros al club, a pesar de mi insistencia por quedarnos en la piscina toda la mañana. Poco después aparecieron las chicas, más comunicativas y cariñosas que de costumbre, como queriendo dar las gracias por adelantado, como gacelas que se acercan a los leones dando saltos de alegría, ansiosas por ser devoradas.

Julián llevaba raro todo el día, ausente y enfadado a la vez. Creo que no le sentó bien que Teresa hubiera insistido en colocarse a mi lado durante el desayuno, que riera tanto mis gracias y que me llevara de la mano hasta la piscina. Él no decía nada pero su cara lo contaba todo; parecía haber perdido la ilusión por la fiesta, por las chicas y sobre todo por mí, su amigo del alma y compañero de cacería.

En los documentales había escuchado que el peor enemigo de un león es siempre otro león de su manada, normalmente un hermano suyo. Cuando se producía una pelea entre jóvenes leones, el perdedor debía abandonar el grupo para siempre y aprender a cazar por su cuenta. Si no andaba listo, probablemente acabaría siendo presa de las hienas.

Inventé una excusa para largarme del club y Julián ni siquiera se molestó en preguntarme a dónde iba; lo sabía perfectamente. Cuando llegué al Chalet, Teresa se levantó de la hamaca, desnuda, y se acercó lentamente hasta la casa, sin apartar la vista de mí en ningún momento. Entró y dejó la puerta entornada, como las trampas para conejos que solía poner mi abuelo alrededor de su huerto; si el animal entraba, la puerta se cerraba de golpe y ya no podía escapar. Un golpe seco en la nuca era toda la recompensa que recibía la pobre bestia incauta.

En los últimos treinta años he ido siempre de vacaciones con Julián, hemos estudiado la misma carrera, soy padrino de su hija y él lo es de mi boda. Formamos parte de una manada feliz, la alimentamos y la defendemos, pero siempre juntos.

Jamás hemos hablado de aquel día. Los leones somos así.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

6:25 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

10 de noviembre de 2006

lo siento tanto

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

2:21 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Microcuento

3 de noviembre de 2006

colores

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

7:16 p. m.

3

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Conil, Microcuento

29 de octubre de 2006

gracias

Últimamente había notado un deterioro considerable en la cara de ese tipo que, cada mañana, se asoma a mi espejo y me saluda con la familiaridad de quien te conoce bien. No me he atrevido a decirle nada, pero él tampoco ha mencionado el asunto.

He desayunado un café bien cargado, tostadas con aceite y pan fresco con mantequilla y mermelada. Ya no tengo por qué preocuparme de las calorías, el colesterol, los triglicéridos o las transaminasas. Hoy puedo permitírmelo todo, incluso me he fumado un cigarrillo sin filtro, que son los que más daño hacen. Ya da igual.

Ahora, sentado en la mesa del escritorio, en la que han nacido la mayoría de mis criaturas —esas obras a las que he dedicado mi tiempo y mi amor, mi empeño y mi ilusión— aprovecho las últimas fuerzas que me ha concedido este cuerpo para despedirme de quienes fueron, son y serán por siempre mis amigos, mis amantes y, por qué no, mis enemigos. A estos últimos no les dedicaré más tiempo del imprescindible; lo justo para reconocerles el mérito de haberme tenido presente, aunque sólo haya sido para criticarme o traicionarme, o quizá para clavar alfileres sobre algún muñeco de vudú casero vestido con mi ropa. A partir de aquí, todo queda olvidado y perdonado. No tengo tiempo ni fuerzas para odiar a nadie.

A los amigos os debo en gran parte lo que soy. Habéis conseguido que mi existencia se llenara de alegrías y de tristezas compartidas, de momentos inolvidables en lo bueno y en lo malo, pero tanto unos como otros han sido los hilos que me han mantenido unido a la vida, a esta vida que se me escapa y de la que me está costando tanto despedirme. Todos merecíais más de lo que os he dado, mejor trato, más consideración, menos reproches, y sin embargo, os habéis volcado conmigo y vuestro apoyo ha supuesto para mí la fuerza que tantas veces me ha fallado.

A vosotras, mis amantes y pacientes compañeras, las de mi juventud, mi madurez y mi ocaso, debo y quiero manifestaros mi admiración y mi eterno agradecimiento. Vuestro calor ha sido siempre el bálsamo que todo lo cura, el ungüento que cicatriza puñaladas y recompone el alma quebrada, vuestros cuerpos han cobijado al mío y me han dado la vitalidad y la alegría para seguir luchando. Habéis sido para mí el mejor de los regalos, inmerecido quizá pero disfrutado segundo a segundo. A todas os he amado y de todas conservo el mejor de los recuerdos.

A ti, Julián, amigo desde la infancia y representante legal de este viejo, compañero en las diez mil batallas a las que he querido y podido apuntarme, te encargo la penosa tarea de organizar mis cosas a partir de mañana. Con mi cuerpo —ya lo hemos hablado tantas veces— haz lo que acordamos en el testamento: si algo es aprovechable, cosa que dudo, que la ciencia se haga cargo; si no, me incineráis y fin de la historia. En cuanto a mis bienes, tal como también figura por escrito, tú sabrás mejor que nadie cómo administrarlos y a quién dedicar cada cosa. Has estado conmigo desde antes de lo que recuerdo y doy gracias cada día por haber tenido la suerte de contar con un amigo como tú.

Imagino que los creyentes afrontan este momento con una mezcla de miedo y esperanza, de dolor por los que se quedan y de alegría por el paraíso al que se dirigen, en el que encontrarán sin duda a quienes se fueron antes que ellos. A mí el agnosticismo me ha evitado cualquier tipo de duda. No tengo miedo porque no espero encontrar nada, ni malo ni peor, al final de ese famoso túnel en el que estoy a punto de entrar. Tan sólo soy lo que he sido, lo que he hecho y la obra que lego; la huella que en los demás haya dejado hablará en mi nombre a partir de mañana. Hoy, desde esta casa en la que tanto y con tantos he vivido, sólo puedo decir una cosa: gracias.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

9:43 a. m.

1 huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

26 de octubre de 2006

la rebelión

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

12:11 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Microcuento

25 de octubre de 2006

maldita niña rica (II)

Cuando abandoné el tanatorio, el sol brillaba como si fuera a estallar. Disponía de cuatro horas para deshacerme de la lapa policial, recoger el maletín y presentarme en la terminal cuatro, donde tomaríamos el avión hacia la libertad. Si todo salía según lo planeado, Yolanda habría tenido tiempo suficiente para acercarse al banco, suplantar tu identidad y vaciar la cuenta en la que fuiste guardando esas cantidades que robabas mensualmente de la empresa familiar. Nadie, salvo tu familia y la policía, estaba al tanto de tu fallecimiento. Esa ausencia de información, unida a vuestro parecido físico y las miles de veces que había firmado en tu nombre, facilitarían la tarea y nos harían ricos y libres. Sería tu regalo de boda póstumo.

Cuando abandoné el tanatorio, el sol brillaba como si fuera a estallar. Disponía de cuatro horas para deshacerme de la lapa policial, recoger el maletín y presentarme en la terminal cuatro, donde tomaríamos el avión hacia la libertad. Si todo salía según lo planeado, Yolanda habría tenido tiempo suficiente para acercarse al banco, suplantar tu identidad y vaciar la cuenta en la que fuiste guardando esas cantidades que robabas mensualmente de la empresa familiar. Nadie, salvo tu familia y la policía, estaba al tanto de tu fallecimiento. Esa ausencia de información, unida a vuestro parecido físico y las miles de veces que había firmado en tu nombre, facilitarían la tarea y nos harían ricos y libres. Sería tu regalo de boda póstumo.Esta lo fue, y mucho.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

10:31 p. m.

1 huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: niña

22 de octubre de 2006

hoy la vi

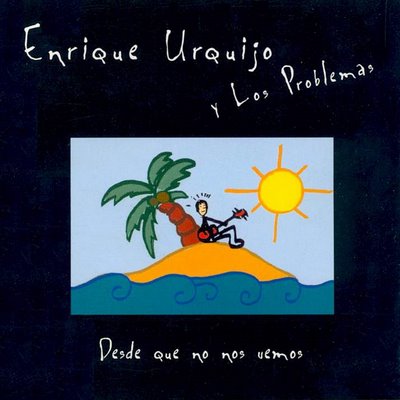

la nostagia y la tristeza suelen coincidir.

Se rompieron mis esquemas,

después comprendí

que si ahora estoy así es porque hoy la vi.

Y aunque no lo siento

luego no pude dormir,

y las puertas del recuerdo cedieron al fin

y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir.

Hoy la vi,

han llovido quince años que sobreviví

yo creía que sabía y nunca aprendí

que si ahora estoy así es porque hoy la vi.

Hoy la vi,

y aunque no lo siento luego no pude dormir

yo creía que sabía y nunca aprendí

que si ahora estoy así es porque hoy la vi.

(Enrique Urquijo)

Siempre he creído que Enrique escribió esta canción para mí. Si he de ser sincero, casi todas las canciones me parecen dedicatorias personales de sus autores. No los conozco, ni ellos a mí, pero estoy seguro de que sabían de mi historia antes de ponerse a componer. ¿Cómo se explica si no que a ellos les ocurra exactamente lo mismo que me sucede a mí?

Esta es una de las cientos de verdades que, aunque no puedo demostrar, ocupan mi cabeza durante la mayor parte del día. Al menos desde que estoy ingresado aquí. Otra de las certezas por las que pondría las manos en el fuego es la de que no estoy loco. Al menos no mucho más que la mayoría de los que están ahí fuera. Lo de las venas fue una estupidez, ya lo sé, pero volver a ver a Lucía resultó más impactante de lo que había esperado, y mira que llevo años recreando ese momento…

Me dolió tanto verla con otro, regalándole las caricias que antes me había negado a mí… No creo que haya que estar loco para que una cosa así te afecte. Mi siquiatra, un tipo para el que prefiero ahorrarme adjetivos, siempre me dice que hay que aprender a olvidar, que la vida es demasiado corta como para aferrarse al pasado, que la felicidad nos espera a la vuelta de la esquina.

Menuda gilipollez. A mí la felicidad se me escapó cuando ella dijo basta.

Si todos nacemos con una cantidad exacta de felicidad a repartir durante toda nuestra vida (otra de las verdades tan absoluta como indemostrable), yo ya consumí la mía hace tiempo, a su lado.

Hoy tengo que pasar la evaluación siquiátrica. Voy a portarme bien y a responder de forma coherente ese estúpido test. Puedo hacerlo con los ojos cerrados.

Mañana estaré fuera.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

12:38 p. m.

1 huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

19 de octubre de 2006

el tabaco mata

Mi vida siempre ha sido sencilla, ordenada y previsible. Mamá estaría orgullosa si me viera. Bueno, si me viera hoy no lo creo. Quizá podría disimular el vendaje del pecho cubriéndolo con las sábanas, pero los dientes que se quedaron en el puño de aquel tipo me han desfigurado bastante la sonrisa, sin contar con que el color del ojo izquierdo es, por decirlo de alguna forma, enfermizo. Y todo este despliegue de formas, colores, texturas y ausencias se lo debo únicamente al tabaco. Sí, ahora mismo se lo explico, señor comisario; es que si no lo cuento tal como pasó, puede que me deje algún dato importante. Al menos, así es como dice Grisom que deben detallarse los casos.

Ayer salí de la oficina a las diecisiete y diecisiete, igual que hago cada viernes desde hace veinticuatro años. A las diecisiete y diez se va mi jefe, puntual como un reloj suizo. A las diecisiete y doce ya he recogido el portátil y he terminado de colocarlo, junto a los cables, los discos, las llaves y el portafolios, en el maletín de cuero que me regalaron los compañeros cuando cumplí veinte años en la empresa. Tardo cinco minutos en recorrer el pasillo que da acceso a los ascensores del sector cuatro, bajar las veintisiete plantas que me separan de la calle y cruzar el hall principal hasta alcanzar la puerta oeste. Ya estoy fuera.

Como hago cada día, antes de tomar el metro hasta mi casa, ayer me detuve en el estanco de la calle Maravillas semiesquina a Duque de Rueda, en el que siempre compro un paquete de Chester Ultra Light, el de la cajetilla blanca y azul, que desde primeros de mayo cuesta un euro con setenta y cinco céntimos. Antes fumaba el normal, pero me he pasado al bajo en nicotina para intentar que me mate un poco más despacio. Pero ayer, por primera vez desde que doña Paquita se hiciera cargo del negocio, sustituyendo al difunto de su marido, don Arturo, la puerta permaneció cerrada todo el día. También es mala suerte que tu madre, con una salud envidiable a los noventa y cuatro años, vaya y se muera un viernes, que es el día que más caja hace el estanco, porque la gente compra provisiones para no salir de casa en todo el fin de semana. Al menos es lo que yo hago.

Ese detalle podría parecerle insignificante a cualquiera de ustedes, pero a mí me ha hecho pasar la peor noche de mi vida. Siempre compro en ese estanco, entre otras cosas porque no paso frente a ningún otro hasta llegar a mi casa, que por si no se lo he dicho antes, está en el número ciento cuarenta y cuatro de la Avenida de Aragón, la calle más larga de Madrid. Si no hay ninguna avería ni huelga de conductores, a las dieciocho y cinco ya estoy sentado en el sofá, con un sándwich vegetal en una mano y el mando de la tele en la otra. Casi nunca le pongo mayonesa, pero algunos viernes, sobre todo ahora en verano, me permito esas calorías extra como regalo de fin de semana.

Pues bien, ahora que ya le he puesto en antecedentes, paso a relatarle los hechos concretos que me han traído aquí, que han provocado el accidente múltiple, el incendio y los fallecimientos posteriores, y que imagino están ustedes deseando conocer. Si quiere, puede decirle a sus hombres que se acomoden en la cama de al lado. El señor que estaba ahí a primera hora creo que ya no va a necesitarla. Dios lo tenga en su gloria.

Siempre termino de cenar justo antes de que empiece el telediario de Matías, que sin duda es el más interesante e imparcial de los cuatro que ponen por la noche, ¿no le parece? Después de los deportes, incluyen un bloque publicitario que dura dos minutos y treinta segundos, tiempo justo para hacerme un descafeinado de sobre con una cucharada de azúcar y dos gotitas de leche. Cuando acaba el hombre del tiempo, recojo el plato, la taza y la servilleta, friego los dos primeros, guardo la tercera en su cajón y saco el cenicero pequeño de cristal, ese que regalaron hace dos años con el dominical. Por último, recupero mi sitio en el sofá y enciendo un cigarrillo mientras comienza el peliculón.

Pero ayer, como ya le he contado, no pude comprar tabaco. Ese detalle tuvo la culpa de todo.

En mi barrio, como supongo que ocurrirá en el resto de la ciudad, la gente se echa a la calle los fines de semana como si el mundo se fuera a acabar cada lunes, como si la última oportunidad en sus vidas de conocer a la persona ideal pasara por emborrachase el viernes y no soltar la botella hasta el lunes de madrugada. Y digo supongo porque yo nunca lo he hecho. Jamás he pisado otro bar que no sea el de la planta cuarenta y ocho del edificio en el que se encuentra mi oficina, pero en ese no sirven bebidas alcohólicas.

Así que, de pronto, me vi obligado a salir a la calle en busca de mi Ultra Light, aunque por una vez supongo que podría haber fumado del normal. De hecho, es posible que si hubiera aceptado comprar un rubio cualquiera, nada de esto habría ocurrido.

Desde que aprobaron la ley anti-tabaco, la mayoría de las máquinas que había en los bares han desaparecido, por lo que mi búsqueda casi se convirtió en una misión imposible. En los pocos locales en los que aún quedaban máquinas, sólo se vendían las dos marcas de siempre, y los vendedores ambulantes, que ofrecían cajetillas camufladas bajo la gabardina, tenían aún menos variedad que los bares.

Pasaba el tiempo y mi obsesión por fumar aumentaba de forma preocupante, y supongo que alteraba también mi percepción de las cosas.

Una hora y treinta y siete minutos después de haber bajado a la calle, un tipo me ofreció algo que no entendí, pero con los dedos hacía el gesto de fumar, así que me lancé hacia él como un loco, dispuesto a meterme en el pecho un celtas corto, si era necesario. Imagínese, señor comisario, la cara que se me quedó cuando ese desconocido me ofreció, en lugar de tabaco liado, una especie de placa de ese tabaco de mascar que toman en las películas del oeste, para que encima tuviera que pasarme toda la noche escupiendo. Intenté hacerle entender que no era eso lo que quería, que yo quería la cajetilla blanca de Chester, ¡la blanca, joder, la blanca!

Parece que lo de la blanca lo entendió bien, porque me preguntó en un perfecto castellano cuánto dinero. No entendí por qué me preguntaba por el dinero, si era él quien lo vendía, pero aún así le escribí en un papel “uno setenta y cinco”, y tras mirarme con cara de asombro, me hizo que le acompañara hasta el bar Kyoto, del que tan mal recuerdo guardaré para siempre.

Antes del incendio, el Kyoto ya parecía una ruina. Me recordó bastante a uno de esos reportajes sobre redadas en clubes de alterne, porque a todas las señoritas que poblaban la barra se les había olvidado en casa gran parte de la ropa. El caballero que me acompañaba, me sugirió que esperara mientras él entraba en una habitación al fondo del local. Supongo que es allí donde guardan en secreto el tabaco, porque antes de entrar tuvo que identificarse dos veces. Creo que esta nueva ley está volviendo un poco paranoico a todo el mundo.

Mientras esperaba, una joven muy simpática me dijo algo al oído en un idioma que desconozco. Le sonreí por educación y tras un breve gesto al camarero, la señorita se hizo con una botella de champán francés, que pretendía que abonara yo. Aunque intenté hacerle entender que jamás bebo alcohol y que no llevaba encima más que dos euros y treinta céntimos, siguió insistiendo en que pagara los treinta euros que había costado nuestro equívoco lingüístico. Como veía que no superaba la barrera del idioma, intenté explicarle al camarero la situación tan embarazosa que se había producido, pero cuando miré hacia arriba para amoldarme a sus más de dos metros de altura, lo único que logré ver fue un puño gigantesco que volaba hacia mi ojo izquierdo.

Desperté en una habitación oscura, maloliente y atestada de individuos orientales, desnudos y sentados alrededor de una mesa. Por suerte, el caballero que me había llevado hasta el Kyoto estaba sentado frente a mí. Él podría aclarar todo aquel embrollo y conseguirme por fin mi paquete de Ultra Light.

Ahora que lo pienso, señor comisario, resulta algo extraño que tantas personas estuviesen desnudas en una habitación tan pequeña, pero quizá se trataba de una sauna japonesa, a juzgar por el calor y la densidad del aire, que casi podía cortarse. El olor quizá procedía de esas piedras blancas que con tanto esmero raspaban hasta convertir en un polvo muy fino, al que después de pesar y volver a picar, introducían en unos paquetitos de papel. Supongo que se trataba de alguno de esos condimentos tan extraños que sirven en los restaurantes chinos, en los que desde luego jamás he puesto los pies. No es que tenga nada contra la comida de otras culturas, pero he oído más de una vez que en esos sitios descuartizan a sus muertos y los sirven con salsa agridulce. Yo prefiero los sándwiches vegetales.

El barman gigante estaba plantado a mi derecha, quizá para que pudiera verlo con el único ojo sano que me quedaba. El tipo bajito y rechoncho, que no paraba de gritarme algo referente a un maletín, resultó ser el dueño del local, al que ya no se si denominar sauna, bar o club de señoritas. Aunque traté de explicarle que yo lo único que quería era mi tabaco y disculparme por el malentendido, él siguió insistiendo en que le diera el maletín. Yo le dije que lo había dejado en casa, junto al perchero de la entrada, como hago cada día, y que no entendía qué podía tener de especial aquel viejo cartapacio de cuero.

Antes de seguir, debo aclararle que, cuando no recibo mi dosis de nicotina, el pulso me tiembla bastante más de lo normal. Como ahora. A veces, soy incapaz de escribir o de servirme una taza de café. Le cuento esto porque tiene cierta relevancia en el asunto que nos incumbe.

Con el fin de identificarme y deshacer de una vez todo el malentendido que se estaba creando, decidí sacar mi cartera y explicarle a aquellos individuos que no era más que un oficinista de categoría cuatro, tal como figura en mi pase de la empresa. Un gesto tan sencillo como ese, se convierte casi en encaje de bolillos para un pulso tembloroso como el mío. Tanto es así, que la cartera se escapó de mi mano y salió volando hacia delante. Cuando intenté alcanzarla, ignorando aún que me habían atado los tobillos con cinta americana, mi cuerpo salió disparado tras la cartera y ambos acabamos chocando con un lateral de la mesa en la que trabajaban los orientales. Parte de la culpa fue mía, no lo niego, pero ese tablero sujeto sobre caballetes no puede considerarse una mesa. Al menos no una sólida.

A partir de ese momento las cosas se complicaron bastante.

Las montañitas de ese polvo alimentario saltaron por los aires como en una réplica del belén navideño que instalaba mi abuelo. Supongo que se imagina la escena. Los orientales, embadurnados de blanco, corrían asustados hacia la puerta del fondo, mientras gritaban algo que, sintiéndolo mucho, no soy capaz de reproducir. El tipo bajito y regordete, se arrancaba de cuajo los cuatro pelos que aún poblaban su cabeza, y el puño del camarero gigante se incrustaba por segunda vez en mi cara, esta vez sustituyendo por dedos la mayor parte de mis dientes. Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que el asunto se ponía feo de verdad.

Mi padre siempre decía que correr es de cobardes, pero a mí me pareció buena idea echar una carrerita hasta la calle, aprovechando la puerta que había abierto el colectivo asiático. Cuando ya creía estar a salvo, tras flanquear el último de los escalones, un ruido sordo, acompañado de un profundo dolor en el pecho, me lanzó contra la pared. Aunque al principio no me di cuenta de lo que había pasado, creo que fue en ese momento cuando me hirieron. Caí al suelo e intenté arrastrarme hasta la calle, mientras los disparos se repetían sin cesar. No debía resultar sencillo apuntar en medio de aquella nube blanca, y quizá por eso, uno de los disparos reventó la botella de propano que estaba junto a la puerta. De ahí en adelante no recuerdo nada.

Uno de sus hombres me ha contado, bajo cuerda, que los restos de la puerta se estamparon contra el autobús y que ahí comenzó el accidente en cadena. También me dijo que las chicas salieron por la puerta principal al escuchar los disparos, y que los únicos fallecidos han sido el propietario, el gigante y aquel caballero tan amable que me llevó hasta el bar.

Si salgo de ésta, señor comisario, le juro que dejo de fumar.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

12:54 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

17 de octubre de 2006

maldita niña rica

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

12:58 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

30 de septiembre de 2006

secretos de familia

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

4:45 p. m.

1 huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

23 de septiembre de 2006

diario de una promesa

No soporto a ese imbécil de Luis. Se cree más guapo que nadie y con derecho a tratarme como si fuera mercancía colgada de los ganchos de un matadero. Ya sé que Lucía tiene las tetas más grandes que yo, cualquiera puede verlo, pero no hace falta que me lo restriegue por la cara delante de toda la pandi, y mucho menos cuando todos saben que estuvo enrollado con ella el año pasado. Es un cerdo. Yo no pienso cumplir la promesa.

Martes 5 de agosto

Ana dice que ya se ha acostado con Julián. Menuda zorra mentirosa. Como se entere su madre no pisa la calle hasta Navidad. Ella precisamente, que tardó más de un año en dejar que Arturo le metiera mano, y claro, Arturo se hartó de hacer el canelo y se lió con Lucía, que esa sí que es un pendón desorejado, sobre todo desde que se le hincharon tanto los melones. Ahora mismo llamo a Luis, que aunque es tonto del culo, siempre se entera de todos los chismes.

De todas formas, lo de la promesa se le ocurrió a Vanessa porque creía que ninguna íbamos a aceptar, pero eso no, a mí no me echa cojones una niñata de papá que se mete relleno en el suje. Si hay que hacerlo, lo hacemos, pero todas. A la que se raje la tiramos por los bloques.

Miércoles 6 de agosto

A mi madre se le ha ido la olla. Ahora resulta que tengo que estar en casa a las doce, cuando toda la peña se puede quedar por lo menos hasta las tres. Incluso hay quien no tiene hora, como la mosquita muerta de Vanessa. Mucho ponerse cuello alto y acompañar a su madre a misa los domingos, pero dice Ana que la vio la otra noche en la playa bañándose en bolas con el cabrón de Luis. Esa todavía me la tiene que pagar la puta de ella.

Mañana vamos al Factory a por algo mono para la fiesta. Seguro que estos idiotas se presentan en casa de Ana en bañador y chanclas, con lo maqueadísimas que vamos a ir nosotras. Yo no sé las demás, pero como Luis aparezca hecho un guiñapo no pienso tocarle ni un pelo, que aprenda a comportarse, joder, que ya tiene casi diecisiete.

No es que me dé miedo, ni mucho menos, pero tengo que hablar con la hermana de Vanessa para que me cuente bien cómo tengo que manejar el asunto, porque Luis, además de tonto, es más bruto que un arado, y no me fío un pelo de lo que me pueda hacer.

Dice Lucía que ella se va a poner lubricante y que se va a beber antes una botella entera de tequila. Menuda imbécil. Yo quiero enterarme bien de lo que pase; me daría mucha rabia levantarme al día siguiente con resacón y sin acordarme de nada.

Jueves 7 de agosto

Lo que faltaba. Ahora resulta que papá ha decidido traer a esa especie de novia que tiene y yo tengo que dejarles mi cuarto y dormir con la enana, que no me deja tranquila y ronca como un viejo. La amiga de papá es una de esas barbies sin cerebro y con tetas de silicona que vuelven locos a los viejos verdes como él.

Y encima mamá se quitará de en medio y me tocará soltarle a papá el mismo rollo. “Verás papi, me quedo en casa de Vanessa porque es muy peligroso volver de noche…”

Vaya paliza me está dando Ana con eso de que si tenemos que probarlo de alguna manera; que si la sangre, que si jurarlo sobre una tumba, que si llevar a los chicos a la máquina de la verdad… Dice Lucía que para eso es mejor que lo hagamos todos a la vez en la misma habitación. ¡Menudo zorrón con patas! Como no pudo tirarse a Luis en su momento quiere ponerle las tetas delante para que se vuelva loco y se vaya con ella. Está lista esa golfa si cree que me lo va a quitar. Es tonto, pero es mío.

Viernes 8 de agosto

Toda la noche lloviendo y yo sin poder pegar ojo. Al principio creía que era porque me asustaba la tormenta, que aquí en la costa sopla que no veas, pero creo que no duermo pensando en lo que va a pasar. No sé si me va a gustar o me va a horrorizar. Dice la hermana de Vanessa que lo mejor es relajarse mucho y pensar en cosas bonitas, pero yo sólo pienso en esa tranca tan gorda que tiene Luis, que ya se la toqué una vez y me pareció demasiado grande para metérmela ahí.

Al final me he comprado un top de Zara y una falda cortísima. Voy a decirle a las chicas que aleccionen a esos macarras y que les obliguen a vestirse con gracia, que si no van a parecer los limpiapiscinas.

Sólo falta un día para el gran acontecimiento. Si las demás quisieran, podríamos dejarlo estar, pero no voy a ser yo la mojigata que tire de la manta. Mejor me callo a ver qué pasa. Estoy un poco asustada.

Sábado 9 de agosto

Por lo menos ha amanecido un día precioso. Hemos pasado toda la mañana en la playa y ninguna de estas locas ha dicho una palabra sobre el tema. Bueno, Ana sí que ha hablado, pero para decir que ella ya lo ha hecho y que esta noche se va a emborrachar y a pasar de todo. ¡Encima de mentirosa nos quiere tomar por tontas! Si ella se raja yo paso, a ver si al final la más zorra voy a ser yo. Lucía dice que es mentira, que Ana es una estrecha y que se quiere quitar el marrón de encima. Ella tampoco está muy segura de lo que quiere, por mucho que lleve siempre la voz cantante.

Yo no voy a decir nada, pero me da en la nariz que estas tontas no tienen ni idea de lo que están hablando, ni de la que se les viene encima…

Domingo 10 de agosto

Vaya mierda de fiesta. Los tíos estaban tan nerviosos que se pasaron toda la noche bebiendo y diciendo gilipolleces; son unos putos niñatos y no se merecen que les hagamos ni caso. Ni siquiera Luis fue capaz de estar la altura, y mira que iba guapo el muy cabrón.

Al final ninguna ha cumplido esa estúpida promesa. Seguimos tan vírgenes como ayer, pero al menos ya sabemos qué es lo que no queremos.

Esta tarde vamos las cuatro al cine…

… y seguimos siendo tan amigas.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

7:59 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

22 de septiembre de 2006

miedo

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

7:02 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Microcuento

18 de septiembre de 2006

tío Tomás

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

8:13 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Escuela

6 de agosto de 2006

hoy me desperté...

No recuerdo haber oído cuándo te levantaste, aunque debió de ser muy temprano, porque tu lado de la cama está helado.

Parece imposible, en pleno mes de agosto, pero el frío de tu ausencia ha dejado sobre las sábanas una fina capa de escarcha.

Me levanto y en el baño tampoco te encuentro.

Imagino que te duchaste hace horas, porque no logro encontrar una huella de tu paso en la bañera, ni una sola gota de agua ha querido esperarme.

Me sorprende ver que tu cepillo está seco, exactamente en la misma posición que ocupaba anoche, sin que tus dientes hayan dejado en él un solo resto de vida.

Tus cremas, tu perfume, tu recuerdo, permanecen inertes en la repisa del lavabo.

Mientras sale el café me sorprende no ver el plato en el que has desayunado, con sus restos de aceite y migas de pan.

La tostadora está fría y no encuentro ese olor tan familiar que impregna la casa cuando, como cada día, inevitablemente, dejas que se te quemen las tostadas.

Me ducho echándote de menos, con el teléfono sobre el lavabo, no sea que me llames y no tenga tiempo de descolgarlo.

Buenos días...Qué tal has dormido......sí, yo también te quiero.

En el armario me topo de bruces con esa falda de flores que tanto me gusta, que tan bien te sienta, que me sumerge una y otra vez en el hueco de tu vientre, del que quisiera no salir nunca.

Hace tiempo que no te la pones, porque siempre la encuentro en el la misma percha, junto al resto de tu ropa que también permanece intacta, conservando ese orden casi obsesivo con el que adoctrinas a todo lo que te rodea.

Cuando me dirijo hacia la puerta a enfrentarme con otro día gris, encuentro sobre el aparador una nota, pequeña, doblada y casi familiar.

Asustado, la abro torpemente mientras el temblor de mis manos va alcanzando el grado nueve en esa escala que jamás supe pronunciar.

Es tu letra, sin duda. Esa caligrafía que adoro y temo a partes iguales.

Con la vista casi empañada, leo atropelladamente las pocas líneas que manchan el papel, un papel amarillento como si el tiempo le hubiera otorgado la solemnidad de los incunables.

Mi respiración se detiene y mi corazón late al borde del colapso, intentando alterar el curso de los acontecimientos, el inevitable final de una confesión inconfesable.

Ya casi han pasado cuatro años y aún no logro acostumbrarme.

Mañana romperé esa nota.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

8:19 p. m.

0

huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Conil

2 de agosto de 2006

escala de grises

Durante unos minutos,

El sol ha mantenido una lucha titánica con mi oscuridad.

He llegado a sentir cómo la luz se colaba,

A regañadientes,

Entre las negras paredes que abrazan mi cueva.

Mi caverna.

Mi oscuro rincón secreto,

Mi exilio monocromo.

Mis pupilas, dilatadas por la prolongada exposición a la nada,

Han intentado inútilmente contraerse,

Engañar a la noche con una falsa madrugada,

Con un fuego estéril,

Imposible de encender con fósforos empapados en llanto.

No logro ubicar el verde en el abanico de los colores,

No recuerdo si el ámbar o el violeta eran verdaderos

O sólo producto de una imaginación incolora,

Si el rosa de tus mejillas existió alguna vez

Fuera de mi paleta de enamorado.

No hay colores en el hueco de mi vida.

Sin ti, sólo soy escala de grises.

Esto se le ocurrió a

Yisus

a las

6:07 p. m.

1 huella(s) dejada(s) (deja la tuya)

![]()

Etiquetas: Conil